プロジェクトアーカイブ #1

近年、アートの現場において、アーティストによるリサーチをもとにした様々な作品が制作され、フィールドワークという言葉も本来の学術的な枠を越えて定着しつつあります。このラボでは、フィールドワークをベースとした作品を制作・発表しているアーティスト、mamoruと下道基行が、デザイナー丸山晶崇や公募により選出したリサーチ・アソシエイトと「旅するリサーチ・ラボラトリー」を結成。6月後半~8月初旬の約2ヶ月にかけて、作家や研究者だけではなく、独自のフィールドワーク的手法とアウトプットを実践している方々を訪ね、インタビューを行い、そのリサーチの過程を1つの旅としつつ、フィールドワークと表現の可能性について検証しました。

企画・監修:mamoru(サウンドアーティスト)、下道基行(美術作家/写真家)

デザイン:丸山晶崇[circle-d](デザイナー)

リサーチ・アソシエイト:加藤和也、山崎阿弥、ジョイス・ラム

東京文化発信プロジェクト室:森司、大内伸輔、芦部玲奈

2014年8月10日(日)14:30-16:30

東京文化発信プロジェクトROOM302

東京都千代田区外神田6-11-14

〈舞台の上、向かって左から森、mamoru、下道、丸山、と立って並ぶ〉

大変ながらくお待たせしました。これより、Tokyo Art Reserch Lab「旅するリサーチ・ラボラトリー -フィールドワークと表現-」の報告会をはじめたいと思います。まずはじめに、東京文化発信プロジェクト室、東京アートポイント計画ディレクターの森司より、プロジェクトの経緯を説明いたします。

こんにちは。お越し頂きありがとうございます。このあと、みなさんに成果報告を聞いて頂くのですが、僕から「なぜこのプロジェクトをはじめたのか」についてご説明したいと思います。

最初は、今日プレゼンをしてくれるmamoruさんというアーティストに出会ったことがきっかけです。彼の作品のつくりかたは「俺はこういう表現をしたい」というものではなくて、ある街をリサーチして、その成果を表現にするために、すごく悪戦苦闘している感じがしたんです。このmamoruさんのアーティストとしてのあり方を、僕はすごく気に入っちゃった。

mamoruさんのリサーチには方法論があるわけじゃなくて、興味・関心ある対象に寄り添って、その正体が何かを見る/知ることを重要視しています。さらにそのリサーチの成果をもう一度「加工」して表現しようと試みる。

ある時、mamoruさんは「耳は聞くことを練習するんだ」と仰っていて、『日常の為の練習曲/etude for everyday life』という作品もつくっているのですが、そのmamoruさんの言葉を聞いて、我々は耳で聞くことをもっと練習したほうがいい、と思ったんですね。僕は現代美術に関わっているので「目で見る」ことをそれなりに訓練してはいるんですが、聞くことを丁寧に考えているアーティストがいるんだなぁ、と感心したものです。

それで今回、mamoruさんと下道基行さんが東京都歴史文化財団の別のプログラムで、かつて一緒に仕事をしたことがあることを知って、それなら一緒に「リサーチ」について考えてもらったら面白いんじゃないかと。それを僕は勝手に「目と耳のエチュード(練習曲)」と名付けています。リサーチの成果として作品を発表する、その方法論をよく考えてみたいと思ったし、彼らのリサーチをベースにした新しい表現に出会ってみたかったからです。

最後に、Tokyo Art Reserch Labのことを一言だけ。既存の方法論ではなくて新しい方法論を探し表現していくこと。そして新しい価値を生み出す実験の場だと思っています。今回も「新しい表現」のための一つの実験だと考えています。では、mamoruさんお願いします。

〈森、舞台を降りて席につく〉

ありがとうございます。ご紹介頂きましたmamoruと申します。僕はサウンド・アーティストとして、音を扱った作品をつくっています。

森さんとは、2013年に開催された「十和田奥入瀬芸術祭」で出会いました。これは青森県にある十和田湖やその周辺のエリアを舞台にした芸術祭だったんですが、僕は十和田湖に関するリサーチと音のフィールドワークを行ない、その結果をもとにして「湖とその遊覧船のためのコンポジション」というタイトルで一時間ほどの湖上遊覧、船内で流されるアナウンスとプログラムのためのテキストをつくり発表しました。

僕は作品をつくるときに、リスニングメモをとっているんです。たとえば今のこの部屋の環境をメモすると、「プロジェクターの音がして……」「PCを立ち上げる音が聞こえて……」となります。こういった音の風景をメモして、テキストにまとめあげていき、そこから作品が展開していくんですね。

森さんから「何かやらない?」と言われたとき、まず非常にありがたいお話だなと思いました。そのときに「次につくりたい作品のイメージはあるの?」とも聞かれました。正直に言うと「あるにはあるけれども、リサーチして作品を書き起こしていく、その方法論をもう少し深く考えたい。そのための時間がとれたら一番うれしいです」と答えました。そこで、リサーチの方法論を一緒に考える人を探すことになりました。今、隣にいる下道くんです。

と、いう事らしいです、はい。下道基行といいます。僕は写真を撮ったり、旅をしながら色々なものを探して作品をつくっています。例えば、2006年からはじめて2012年に完成した、日本の国境線の外側を旅しながら植民地時代の鳥居を探していく『torii』というシリーズがあります。その他に、僕の祖父が絵を描いて色々な人にあげて、その絵の飾られている風景と記憶を探しに行く『日曜画家』というシリーズなどがあります。

mamoruくんから相談を受けて、三人でミーティングをした際、森さんから「目と耳のエチュード」というお話が出てきて、「それはおもしろい!」と思いました。でも「エチュード」は、mamoruくんがアーティストとしてずっと追求してきたテーマなので「エチュードじゃないフレームってないかな?」と思いました。はじめは10人くらいの受講生と一緒に、体験して学んで、最後に何かをつくれたらと思いました。「目と耳のワークショップ」のような……色々な話はあったのですがまとまらず、結局、森さんから「お客さんと一緒に何かをつくるのではなくて、自分たちでリサーチする、そのフレームでだけでもいい。TARL(Tokyo Art Reserch Labの略)には講座だけじゃなくて、研究開発という枠もあるんだよ」と言われて。

研究開発というフレームだと、開発したものを成果として見せないといけない。でも僕らはむしろ、自分たちの「インプット」の仕方をもっと考えてみたかった。「リサーチのためのリサーチ」という言葉を、はじめの頃は使っていたね。

うん、つまり、リサーチをしている人たちがどういうことを考えて、実際にどういうリサーチをして、最後にどのような編集やアウトプットをしているのか、ということをテーマに、自分たちと違うフィールドで表現している人に会いに行ってみようと。

色々な人にインタビューをするとして、それを最終的にどういうかたち(報告書)にするのか……それも重要。そんな漠然とした状態のまま、デザイナーの丸山くんに声をかけたんです。(笑)

デザイナーの丸山です。東京の外れのほうにある国立市の、さらに外れの谷保というところで、建築家たちと一緒に「やぼろじ」というコミュニティを立ち上げて、そこの運営をしながら、デザイン事務所をやっています。他にも個人でギャラリーと書店の運営をしています。もともとmamoruさんと下道さんとは府中市美術館で一緒にトークショーをさせて頂いたことがあり、今回それが縁で声をかけてもらいました。

そのとき開催していた府中市美術館のグループ展のビジュアルを担当していて、すごく限られた予算でデザイナーとしての力を発揮していたんです。だから……。

この混沌とした状況ごと、一緒に付き合って欲しいなぁ、と思いました。(笑)

なるべくデザイナーとして現場に立ち会って欲しいと言われたんですが、自分のお店の運営もあったので、全部は無理だなと。会いに行く人のリストを見ると東京以外に、関西や中国地方もあったりして。

そのリストを見た時に、点と点ではなく、それらを線にして、「一つの旅にしちゃえばいいじゃん」って思ったんです。最終成果物をイメージしながら考えていたこともあって、全体のリサーチを一つの旅としてとらえると面白いんじゃないかと。

僕らも、「それいいじゃん(笑)」って。

それで、普段自分たちと関わらないような、アーティストとしてではなく何かを生み出している人たちとも話ができたらいいなと思っていたので、取材先のバラエティを出したいと思いました。そこで、一緒に旅するメンバーを増やして、その人たちの意見も取り入れようと思い、メンバー募集をかけたんです。

はじめての面接官体験みたいな(笑)

そんなことに興味を持っている人がいるってことを知るのも面白そうだし、とにかく募集してみようと。

すると結構な人数の方々が来てくださったんです。

〈mamoru、下道、丸山が、舞台を降りて席に着く〉

(照明がスポットになり、急に面接シーンの再現になる)

次の方、お呼びしても良いですか?

はい、どうぞ。

(ノックの音)

〈加藤、ドアを開けて隣室から入ってくる〉

どうもはじめまして。

はじめまして。

〈加藤、照明を浴び、お客さんに向かって話し始める〉

どうも、加藤和也と申します。あだ名が「ノロ」なので、多分このあとの会話でも「ノロ」と呼ばれると思うので、よろしくお願いします。

下道さんとは、もともと知り合いだったので、ちょっと「気まずいな」と思いながら面接を受けていました。

僕は「FAIFAI」という演劇チームにいて、主に記録写真や映像、Web制作などを手掛けています。

このプロジェクトに応募した動機は、「FAIFAI」で、舞台作品をつくっていると、その過程で残らないモノが多くて、ここ最近、その過程もちゃんと残しておきたいと考えていました。もともと舞台裏など、メイキング的な部分が好きだということもあって、今回のリサーチラボに参加して、リサーチの裏側を記録したりアーカイブについて考える機会を得たいと思い、参加しました。

〈加藤、着席する〉

次の方、お呼びしても良いですか?

〈山崎、ドアを開けて入ってくる。同様に話し始める〉

はい、どうぞ。

はじめまして。山崎阿弥です。私は声のアーティストで、造形・映像作家でもあります。いま二つの作品づくりが進行しています。一つは「事実の羅列だけでその人を表現できないか」をテーマにある方の30年分の年譜を作成し作品化すること。もう一つはオノ・ヨーコの過去のパフォーマンス作品をモチーフにフィクションの映画をつくることです。どちらも過去に起こった“事実”から作品化する・フィクション化するという試みですが、最初の発想を作品に活かすのが難しくて……。そのタイミングで旅ラボのことを知りました。旅という言葉自体にもひかれましたが、場所が変わればインプットも変わるし、インプットが変わればアウトプットも変わるだろうな、と思ったんです。

また、新聞記者をやったり、シンクタンクで調査やインタビューの仕事をしてきた経験もあったので、もしチームに入れなくても何かお手伝いできることがあるかなと思いました。特技は知らない人から物をもらうことです。米一俵とか、ねぎ十本とか。お金を払わないと入れないようなところで、誰かが払ってくれたりとか。

〈山崎、着席する〉

次の方、お呼びしても良いですか?

はい、どうぞ。

〈ジョイス、同様に入り話し始める〉

ジョイス・ラムと申します。出身は香港ですけれど、今は日本の大学院でアートプロジェクトについて研究しています。アーティストが地域に入って、その土地のことを調べ、作品をつくって、それがどのように人が移動するきっかけになっているのかというテーマに取り組んでいます。所属している研究室で学術以外にも、さまざまな人がどのようなリサーチをしているのか、もっと知りたいのと、旅という言葉にもひかれて応募しました。

〈ジョイス、着席する〉

(フラットな照明に戻る)

……とまぁ、こんな感じで、予想以上にたくさんの方が来られて、しかも色々な特技のある方、魅力的な方がいらっしゃいました。はじめ、実は四人乗りの車を僕と丸ちゃんが持っていたので、あと一人だけ募集するつもりだったんです。それで「記録」は今回とても重要な要素だと思っていたので、そこに強い思い入れがある人という事でノロが採用となったのですが……

そうなると、まあ見てくださいよ。一、二、三、四人……と男ばっかり。

二人の女性に対してそういう意味で選んだのではないのですが、男が四人で色々な人に話を聞きに行くっていうのも、はっきり言って来られる側もむさ苦しいだろうと思いました。

色々なところに取材に行った経験からも、女性がいるのと、いないのとでは、話を聞き出すタイミングやアポをとる早さが変わってくるんですよ。そこで何とか人を増やせないのかな、というのがありました。

そしたら「レンタカーで六人乗れる車にしたらいいじゃないか」というアイデアが天から降ってきた(笑)、そして彼女たちを選びました。

予算の組み替えもやりました。具体的には宿の予算を削ったりして、工夫すればなんとかなるだろう、と。

面接が終わり、メンバーが決まりました。ここから旅がはじまります。

〈下道、地図が映し出された舞台上スクリーンに歩み寄る〉

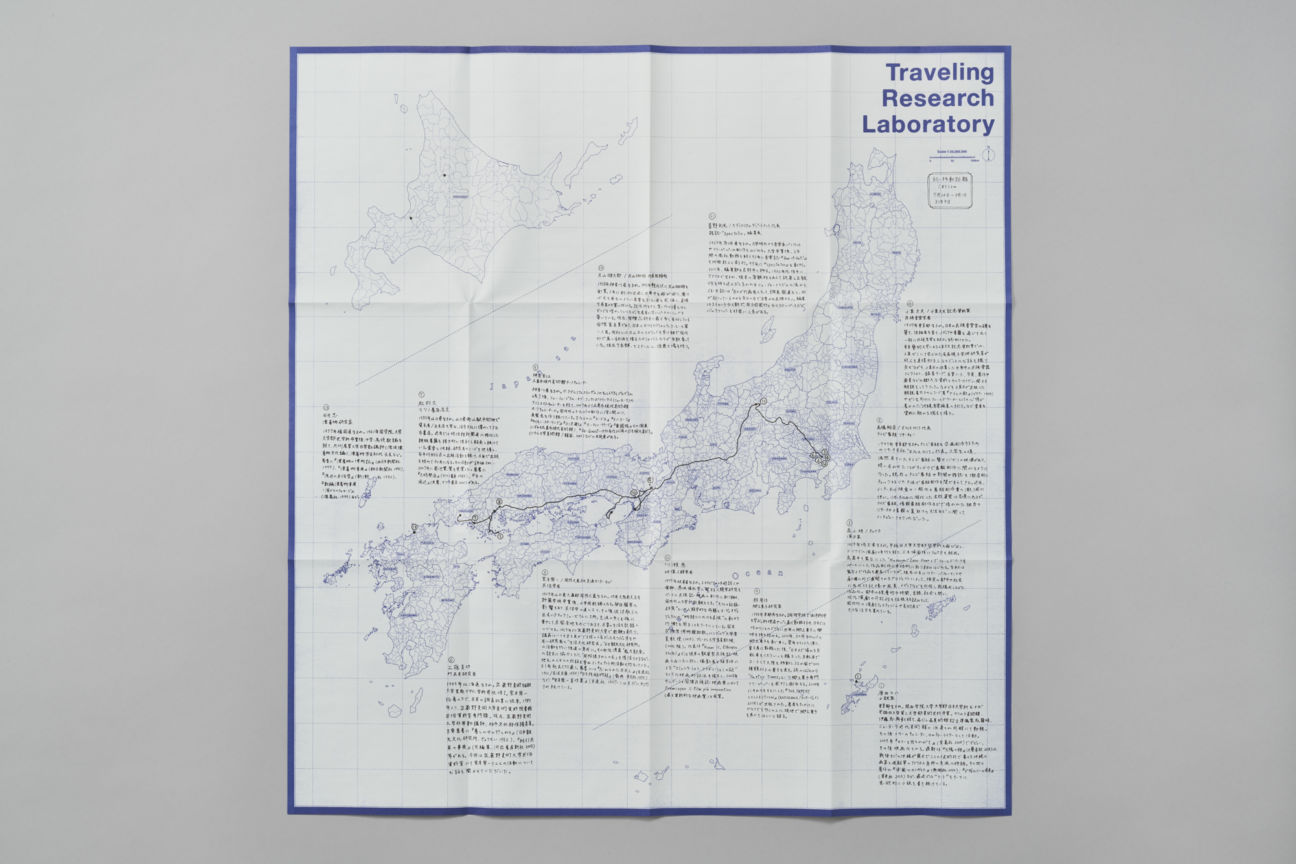

まず、面接の翌日から、僕はまず一人で沖縄に滞在制作をしに行くことになっていて、小説家の原田マハさん(裏面①参照)にインタビューを行ないました。最近、彼女は戦後すぐの沖縄を舞台にした小説を書かれていて、史実のリサーチからフィクションをつくるお話を聞きたいと思いました。

〈mamoru、地図が映し出された舞台上スクリーンに歩み寄る〉

僕は面接の翌日から自分の作品のリサーチのために北海道へ向かいました。北海道開拓やアイヌの文化にまつわる研究者の方達に会う機会が多かったので彼らのリサーチ手法なども聞いたりしていたのですが、「北方資料ならここ」と薦められて「サッポロ堂書店」という古書店を訪ねました。店主の石原誠さんから得意分野が一目でわかる目録の世界、年3、4タイトルを新刊で出版してきたお話しなどを伺いました。

僕らが東京に戻って来て6人揃って、まず東京を中心に会いに行ける方に会いに行ってみようということで、6月28日に高橋裕臣さん(裏面②参照)にお会いしました。この方はテレビ番組の制作に携わるリサーチ会社「オフィスHIT」の社長さんです。ここでいうリサーチ会社というのは、番組制作に必要な情報収集をするリサーチのプロです。

その次の日。PortBという演劇ユニットの演出家の高山明さん(裏面③参照)にお会いしました。ちょうどいま、横浜トリエンナーレで新作も発表されていますが、様々な土地で歴史的な部分にも触れながらリサーチベースで作品を大規模に展開されている作家さんです。

次に大大大先輩のフィールドワーカーとして民族音楽学者の小泉文夫さん(裏面④参照)の、東京藝術大学の中にある資料室を訪れて、彼がどういうふうにフィールドワークしていたのかということを聞いてきました。

もう一人の大大大先輩という事で、民俗学者の宮本常一さん(裏面⑤参照)に関わる資料や実際に収集された民具を見学に武蔵野美術大学民俗資料室を訪れ、後日同じ場所で竹民具研究の工藤員功さん(裏面⑥参照)からお話を伺いました。

そしていよいよ7月24日。「山口でこの宿とったから現地集合」という感じで、9日間メンバー全員での旅がはじまりました。

翌日25日に車を借り、古書店であり小規模出版をやられているマツノ書店二代目の松村久さん(裏面⑦参照)という方に会いに行きました。この方は明治維新関連の絶版出版物の復刻出版を小規模ながら地方発信で行なっていることに興味を持ちました。

それから、その日の午後に周防大島に渡りました。そこは宮本常一さんの出身地ですので、周防大島文化交流センターと久賀歴史民俗資料館というところで、宮本常一さんと一緒に民具を集めたり、調査をされていた方に会いました。

その日は、民俗学の大家の足跡を辿るような充実した日でしたね。次に広島に向かい、広島市現代美術館のチーフキュレーターをされている神谷幸江さん(裏面⑧参照)に会いに行きました。キュレーターとしてのリサーチ、そしてリサーチベースで制作しているアーティストとかなり深くお仕事をされていると聞いていたので、お話を伺って来ました。

その後、“食”のフィールドワークから何か表現をしている方を全員で探し、声を掛けていたのですが、スケジュールがあわなかったので、調整しながらの移動となりました。“食”で探していた理由としては、以前旅行中に麺類を食べ歩いて最終的に日本でラーメン屋か何かを始めたいという旅人と出会ったことがあったからです。そういうのもフィールドワークと表現ではないか、と。

京都でそういう方がいて会えそうだけど、連絡がなかなか繋がらなかったのですが、思い切って京都まで行ってしまおうと、6時間かけて行きました。あとあと考えると雑談も含めて、この長い車での移動の時間が編集会議となり、ここで何かが生まれていくというのが、面白かったです。最初は宿でミーティングをするのかなと思っていたし、そういうふうに設定もしていたんですが、実は車の中が一番密度が高いということがわかってきた6時間でした。

京都では残念なことにその方に会えなかったので、兵庫県淡路島に移動しました。そこで、無人野菜直売箱を探して地図をつくっているグループに出会いました。

その後、京都で会えなかった方と連絡がとれまして、淡路島からもう1回京都に戻ったんです。郷土菓子研究家の林周作さん(裏面⑨参照)です。この方は1988年生まれで、ご自身でお菓子をつくったりもできるんですけれど、ユーラシア大陸に自転車で移動して32カ国200種類のお菓子を食べてこられたんです。

その後、大阪で国立民族学博物館の助教で映像人類学者の川瀬慈さん(裏面⑩参照)にお話を伺いました。

川瀬さんは、エチオピアで研究、映像制作をされているんですが、民博でお話を聞かせて頂いた後、川瀬さんもお連れして、「あいのり」みたいに「誰が降りるんだ」なんて冗談を言いながら大阪府堺市の宿に移りました。そして宿の数軒隣りにあるカレー屋「ヌンクイ」に行き、美味しいカレーを頂き、カレーのレシピ習得を目的にこれまでインドやタンザニアに旅をしたという店主の町野珠美さんにお話を伺いました。

本当は大阪でレンタカーを乗り捨てようということになっていたんですが、車で移動中に話をすると、色々な発見があるということに気がついて、このまま長野まで行ってしまおうとなって。

長野に移動して、雑誌『Spectator』の編集長、青野利光さん(裏面⑪参照)に取材させて頂きました。『Spectator』は、三人という少人数で編集され、毎回特集を企画し取材を重ね、1年に3号ずつ、現在までで30号出版されている雑誌です。

最後に、長野県に本店を構える、丸山珈琲というスペシャルティコーヒーで有名なお店がありまして、世界中を飛び回ってコーヒー豆を買い付けておられるという社長さんに取材できないかなと思ってだいぶ粘ってコンタクトをとっていたんですが、残念ながらお忙しいとの事で、お会いできませんでした。「でも、旅の最後をおいしいコーヒーでしめるのは悪くないな」なんて言いながら帰ることになりました。

そして、車をここで乗り捨てようということになってましたが、ここまで来たら車で帰ろうということで新宿まで帰ってきました。その時点で走行距離が1856km。

車中でよく話しましたよね、色々なことを。で、帰ってみると……。

取材ができなかった丸山珈琲の広報の方から「取材OKです」という電話が入り、トークの2日前、8月8日に西麻布店で丸山健太郎さん(裏面⑫参照)にたっぷり2時間お話を聞くことができました。

その頃……。

はい、下道は展示の搬入があってまたまた山口に帰っており、山口まで行けるならぜひ会いたい方がいて。それが初代漂着物学会の会長の石井忠さん(裏面⑬参照)。日本で一番漂着物に詳しい方です。ボトルレターも何本も拾っているすごい人で、ぜひお会いして話しを聞きたいと思って福岡まで行きました。石井さんのご自宅は漂着物の博物館のような驚きの場所でした。

まだ終わったという感じもしないのですが、僕らの2ヶ月はそういう旅でした。

お一人ずつをきちんと紹介して、その感動を伝えたいくらい面白い方たちだったのですが、10人以上の方々となると限られた時間内ではそれだけでパンクしてしまうので、ざっと経緯をご紹介しようというのがこの前半なんです。

はじめは「インタビュー本をつくろう」というアイデアもあったんですが、「フィールドワークと表現」というタイトルをつけると、「なぜこのタイトルでこの人選なのだ!?」と批判もあるだろうと想像できましたし、どっちにしろインタビュー本としては網羅なんてできないのでは?という不安もあり……そんなとき、車の中での会話がヒントになりました。「そう言えばさっきインタビューした方のこういう話が面白かった」「だったらあの人のあの話と近いね」「それだったら……」と、内容が連鎖していく感じが面白いなぁと思い、一回インタビューした事をそれぞれで反芻して、並べてみて、分解し、新しくカテゴリーをつくり、並び替えてみようと。それが今から行なう後半のトークです。

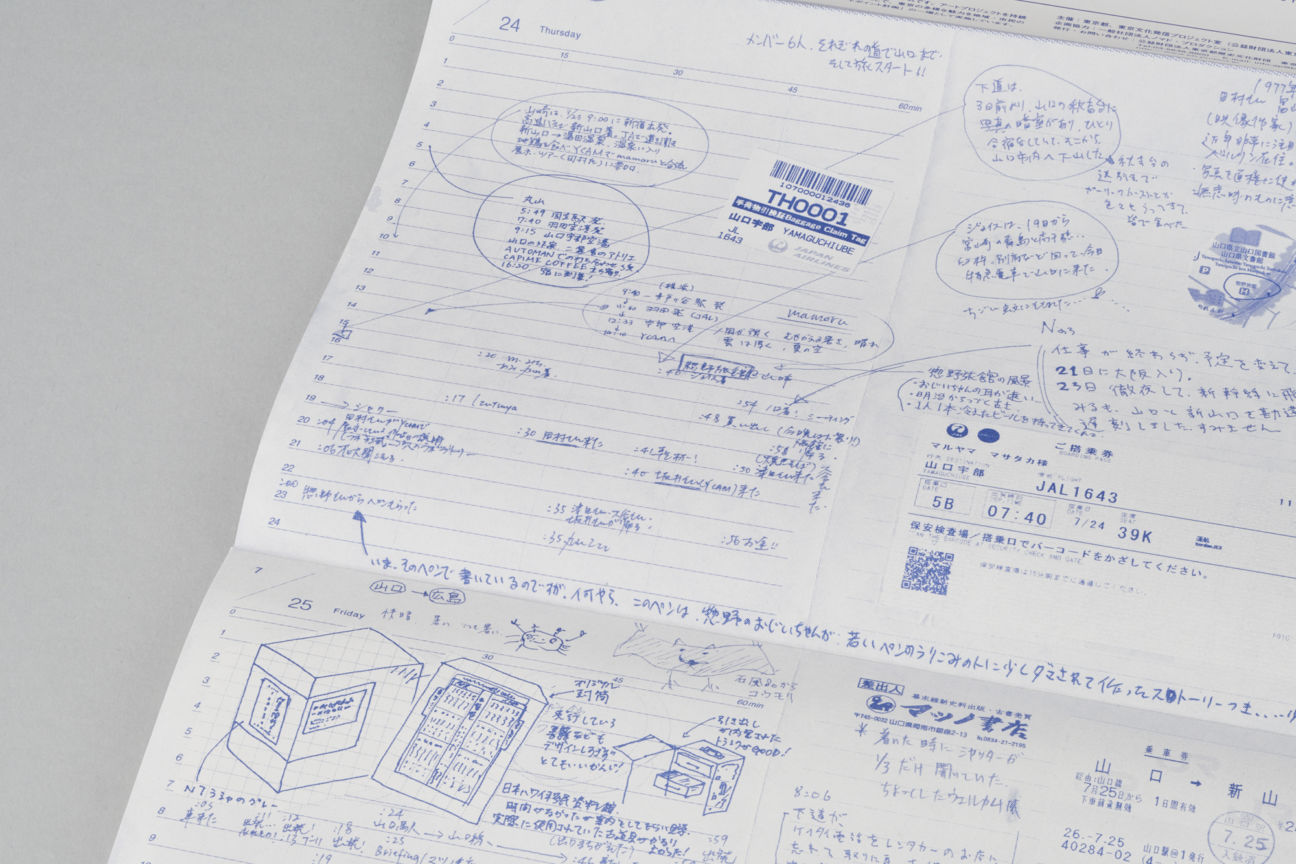

一回ここで休憩しますが、会場の後ろに旅で会った方々の著作もありますので、良かったら手に取ってみて下さい。 その他に手書きのノート(蛇腹の冊子として発行)があります。僕らはそれをB面と呼んでいるんですが、宿でミーティングをした時などに今日何があったかということを時系列にした行動記録と、雑談やその日の出来事から考えたことなどが書き込まれています。ご興味あればそちらもあわせて読んでみて下さい。

5分休憩

(照明がスポットに。スクリーンにタイトルが出る)

《リサーチと収集法》

まず、旅のプロセス自体が僕らにとって、非常に意味のあるものでした。今回はそのプロセスで見えてきたトピックとして、「リサーチと収集法」「お礼と作法」「アウトプットと表現」ということについて話してみようと思います。今から話す内容は、「すでに編集されたもの」として受け止めて頂けたらと思います。

一般的にフィールドワークは「現地調査」という意味で捉えられます。研究対象となる社会や地域に赴き、その土地に暮らす人々にインタビュー調査し、自分自身も同じ経験をすることを通じて生活や社会の仕組み、その土地ならではの考え方の枠組みを理解しようとする社会調査の手法です。こうした調査方法は 20 世紀初頭に文化人類学の方法として誕生して、その後社会学、民族学/民俗学、地理学など幅広い分野で用いられるようになったと言われています。

フィールドワークの結果、書かれたものを「民族誌」(エスノグラフィー)と呼びますが、『フィールドワークの技法』(新曜社 2002)の中で佐藤郁哉氏が「民族誌というのは、ほんらい旅行記、ルポルタージュ、学術文献、小説などさまざまなジャンルの文章の特徴をあわせもつ混成ジャンルの文章であり、文学と科学という二つの領域にまたがる性格をもっているのです」と書いている通り、もともとジャンルをまたがる性格を持つフィールドワーク的な手法は、今では学術的な枠も超えてアートやその他の現場でも使われていて、僕達もその一端だと思うし、他にもそういう人達はいるだろう、と。

以前は現代アートの作家はアトリエなどで制作する事が一般的なイメージだった。ただ、日本では特に2000年以降、地方での芸術祭や滞在制作が増え、フィールドワークという言葉を急に目にするようになってきた気がします。

今回は、僕らなりに接触する他のジャンルから学びながら、さらに“研究者”や “現代美術作家”でもない職業の人々のフィールドワークと表現を探ろうと考えたのです。けれど少し大きく掲げ過ぎましたかね(笑)。とにかく色々な方から調査や編集の極意を学ぼうと。

さて、東京にお二人が戻って来て最初に会った方からいきましょうか。テレビ番組のリサーチをされている「オフィスHIT」の社長、高橋裕臣さん、ですよね。テレビ番組制作の背景で、色々なリサーチをされているというお話からはじまったかと思います。高橋さんは、表現者ではなく根っからのリサーチャーですね。

〈ノロ、スクリーンに取材時の写真を写す〉

高橋さんは大学生の頃に瞽女(ゴゼ/日本各地にかつて存在した盲目の女性芸能者)に興味を持ち調査を行なっていたそうで、元々民俗学的関心の強い方という印象を受けました。普段電車に乗っている時に、吊り広告などを眺めるのもリサーチの一環だと仰っていました。若者やお年寄りなどの間で流行っているものを観察したりすることも必要で、街を歩いていても何かとチェックしているそうです。それって、ちょっと考現学的かもしれないけど、ただその目線が違う。テレビ番組になるかどうか、が判断の基準だから。

日常で目に入るものすべてがリサーチ対象といった感じですね。

高橋さんのフィールドであるテレビ番組制作のリサーチでの「収集法」の話をすると、日本中の面白いネタをたくさん集めてきて、「うちの町にはこんなのがある!」みたいな発表をする番組があり、小学生から大人まで幅広い視聴者から情報が寄せられるのですが、同時に何社かリサーチ会社が日本中の情報を探して番組制作を支えていたようです。具体的なリサーチの方法としては、日本中の新聞、雑誌、テレビ番組を、分担して「できるかぎりすべてを見る」と話されていたのが印象的でした。そこからネタになりそうなものを探して、あれば会議にあげて、そこから番組をつくっていく。それは個人ではなくテレビ番組だからこそできたことかもしれませんが。

そういえば、宮本常一さん関連の資料館を訪ねた時にも、「全部集めなさい」という言葉が何度も出てましたよね?

そうそう。たとえば民具だったら、「同じ形でも少しでも違う部分があれば、全部集める」という具合に。やはりそれは収集の基本かも。でも難しいですよね。

宮本さんが武蔵野美術大学で教鞭を取られていたとき、生活文化研究会というのを学生さんたちとやっていて、その時から民具の収集を一緒に行なっていた工藤さんは、ある地域に民俗資料館をつくった時「2万点くらいは集めなさい」と宮本さんから言われたそうです。そのくらい集めると体系づけられるというのが宮本さんの中にあったのでしょうかね。これは経験からくるアウトプットへの編集感覚かもしれません。

あと、漂着物の研究家の石井さん。この方は『新編漂着物事典』(海鳥社 1999)という本で知ったのですが、これがすばらしいんです。色々な漂着物が収集され辞典になっている。さらに、石井さんご本人がものすごくポエティックにそれらの漂着物についての説明を書かれていて、これがまた面白い。石井さんの家は浜辺からすぐの所にあって、浜辺の約50kmを15kmか20kmで区切って2、3ヶ月歩き通す、これをひたすら繰り返していたらしいんです。本が出たときすでに「三十年の集大成」と書かれていたので……、相当長くやっておられるんです。

高橋さんの話でもう一つ印象的だったのは、「クイズ番組の“正解”は実は難しい」ということ。テレビなので色々な視聴者が見ていて、正解が間違っていたり曖昧だと、クレームが出ることもあるそうです。そのために3ソースくらい裏をとるという話が、僕は印象に残っています。

例えばかつて「猫の定義は耳が立っているかどうかで判断する」という話があって、でも耳がしゅんと垂れている種類の猫が登場して、「それは違うんじゃないか」というクレームがあった、と。

そういう「正解」の裏の取り方としては、“その道の権威に意見を聞く”そうです。権威とは、研究者やそのトピックに関して本を出している人や、その分野でできるだけ一番詳しい人、かつ権威のある人のことです。

他にも、サッポロ堂書店とマツノ書店さんにお話を聞いたときに面白かったのは、「この本の量見てよ、こんなの全部を読めるわけないですよ」と言われて「そりゃそうだよな」と思いつつ、「あ、読んでないんだ」と結構ショックだったんです(笑)。 じゃあ「どうやって本の価値を判断し、どの本を復刻していくのか」と聞いたら「よく知っている人に聞けばわかるから」とあっさり言われたんです。もちろん長年の経験からも判断されているのですが、これは真実で、何かを調べるとき、やっぱり詳しい人に話を聞きにいくのが一番なんだな、と印象に残りました。

「すべて集める」とか「一番詳しい人に聞く」とか、当たり前の事だけど、重要なリサーチの基礎なのかも。

収集する前提として、どこに収集に行くのかという話もあって。『Spectator』という雑誌の青野さんは取材先の選定についても話を聞かせてくれました。最新号で30号まで出版しています。編集長の他にも編集者が二人いて、みんなが共通して考えていることがあったり、それぞれが収集してくることもあるそうです。三人集まって「最近どう?」という話の中でタイトルや特集が決まっていったり、「最近小さな商いをしている人が多いよね」という話になって、「小商い」の特集になったり。何人かで情報を持ち寄りながら拾い上げていく感じ。

自分たちでリストアップして、ネタは収集されてるんだけど、会話の中や投稿されてきた別の要素も重ねていって、収集段階から編集が始まっていることが興味深かったですね。

ジョイちゃんは編集の仕事をしているんだよね?

はい、そうです。あと青野さんは取材でアメリカに行ったときに、次の号のテーマを見つけたりするんですよね。

雑誌をつくりながら、次のリサーチになっていると。

移動しているときに、常に情報収集にオープンになっているところはみなさん共通してるんじゃないかなと思います。

雑誌『Spectator』では、まずテーマが決まった後に、相当資料を読み込むそうで、1号1号、編集者自身もテーマを深く掘り下げていく。その「知っていく過程」感がいいなと思いました。

ちなみに次の号は「禅」だそうです。禅についても徹底的に調べるんですよね。禅寺にも行っているそうです。

リサーチが体験としてインプットされていく感じ。

次は映像人類学者の川瀬さん。ずばり、川瀬さん自身の収集法について聞いてみました。するとちょっと間があって、「(対象は)向こうからやって来るんだよね」と。その感覚って、調べたり、何かつくっていたらわかる方もいらっしゃると思うんですが、僕もすごくその言葉が腑に落ちました。

川瀬さんは実を言うと最初は、インドの研究を志したものの、結局は、アフリカの研究の方へ進むことになったそうです。そして「エチオピアの鍛冶屋について調べて来い」と先生に言われたけれど「鍛冶屋より、音楽だなあ」と思ってアコースティックギターを一本持って、エチオピアに行かれました。そこで現地の音楽・芸能、憑依儀礼や吟遊詩人を調べて来る。現地ではストリートでの様々な発見や、人と人のつながりのなかに生成するいろんな出来事に対して、オープンな姿勢でリサーチを続けたそうです。

例えば、『Room 11, Ethiopia Hotel』(2006年)という映画は、川瀬さんの泊まっている部屋の中だけでカメラを回しています。自分の宿の窓からストリートチルドレンが見えて、彼らが色んな商いをしていた。そういう子たちが、部屋にだんだん入ってきて、会話をし、関係が出来上がっていく。川瀬さんが自分自身の扉を開けているからというのもあるし、子供が入ってきやすい間合いを掴むコツもあるなぁと感じました。

フレームの余白や舞台裏とかが、何かを呼び込むんだろうね。

余白という話でいくと、小説家の原田マハさんに、「物語とはどうやって出会うんですか?」と質問したら「作品によって違うけど、ネタの方からやってくる感じです。こっちから予想して頑張って見つけたことはほとんどないな」と言っておられました。やはり“余白”の話になりました。『太陽の棘』(2014年/文藝春秋)という、戦後まもない沖縄の進駐軍と画家の小説は、史実をもとにしています。その史実をどうやって見つけたのか聞いてみたら「2009年に日曜美術館を見ていたら、そういう展示があると知り、『これはちょっとドラマの匂いがするな』と考え、次の日には沖縄に行って、実際に絵の前に立って、その時から物語はスタートしました」と。

すごい行動力ですね。mamoruさんも下道さんも一人でリサーチするんですか?

プロジェクトによって違うんですが、僕はグループでやることに興味があって、例えばベトナムのハノイというところで音のフィールドワークをしたときは、映画の学生に手伝ってもらいました。10分間聴こえてきた音をメモするだけなのですが、あとでお互い交換して、別の人の聞いた世界を、メモを読むことで追体験すると、だんだん耳が鍛えられていく。次にみんなに好きな場所でやってきて貰うのですが、ある意味で僕自身の耳が偏在している様な感覚になる。実際に自分の耳で聴いていない音だったとしても、チームの誰かの耳を通して聴こえてきて、取り込む範囲が広がるんです。

僕の場合は、気の合う仲間と一緒のときもありますし、プロジェクトの場合は地元の方で元気な女性と動く事が多いですね。『torii』というシリーズでも、一番はじめの旅は、「南の島に行こうよ」と彼女を連れて一緒に行ってます。そういう旅をしながら自分なりに風景や人と出会い、自分に合うなにかとグッと出会ったらそこから何かがはじまる。知らない町や海外の取材では通訳さんと二人で旅をして、通訳さんが何かを見つけてくることがありますね。

二人はそれぞれ人と協力する場合もあるということですが、インタビューさせてもらった人の中でも、誰かに調査や収集に行ってもらうという人もいました。

そうですね。PortBの高山明さんはご自身もリサーチされるけど、今はリサーチャーをチームの中に組み込んで、そういう人にやってもらうほうがいいと仰ってましたね。さっきの専門家の話につながりますが、専門でやってる人にお願いしたほうがいい場合もあるし、あくまでも自分で調べ続けてる人もいた。

僕は逆に写真だから現場に立たないとできないことが多い。たとえ自分で撮影を行なわないにしても、調査収集を人に丸投げするのは考えにくいかも。

そうですね。高山さんは演劇だし、メディアの特性もあるよね。

宮本常一さんの話で興味深かったのは、60歳ごろから武蔵野美術大学で先生をなさっていて、「生活文化研究会」をつくって学生と一緒にフィールドワークをされています。他にも近畿日本ツーリストの出資で「日本観光文化研究所」というのもやっておられて、そちらも若い人たちと一緒に民具などを探しています。その収集方法もとても面白くて、学生さんに「君は日本中の焼き物について調べてきなさい」みたいに、どんと課題を渡す。僕が会いに行ったのは竹民具研究者の工藤員功さんという方なんですが、この方は「君は竹の民具を探しなさい」と言われて、竹のことを全く知らないのに竹について調べ探しはじめたそうです。結局、工藤さんは今では竹民具研究者になられています。ご本人が仰っていたのは「何も知らなかったから、一つずつ、探しながら発見する。もしかすると、中途半端に知らなかったのは逆に良かったのかもしれません」と話されていました。

このお話を聞いた時に、宮本さんなりに学生さんの特性とかキャラクターを知った上で課題を託していたのかな、と思いました。さっきも紹介した通り、僕はグループワークを積極的に取り入れてますが、必ずしもいつも同じメンバーがいるわけじゃなくて、行った先で協力してくれる人の興味や特性を活かしてプロジェクトチームをつくります。メンバーの特性を見抜いて、プロジェクトの推進力に転換するというのがやはり必要で、これもある種の技術だと思います。マニラではアマチュア登山家がメンバーにいたので、リサーチ場所を絞り込む際に、一つの山をいれたんですね。「じゃあこの山のぼるから、全部アレンジしてね」と言うと、目の色変えてやってくれる。

そういう時ってコミュニケーション力というか、言語能力が問われますよね。頼み方の技術というか。民族音楽学者の小泉さんはご自分で世界中をまわられていましたが、いろんな国の言葉を使いこなしておられて、その場所その場所で何か収集しようとするときに、笑顔と言語能力でどんどんコミュニティの中に入っていかれたそうです。しかも、この方は末っ子で、みんなに受け入れられやすかったのでは、というお話も印象的でした。国内のフィールドワークに関しては、藝大のゼミ生をフル活用しておられた点は宮本さんとも共通していますよね。

《お礼と作法》

次のテーマ「お礼と作法」です。インタビューは、その人から何かを譲ってもらったり、 “搾取”したり、借りたりという性格があるので、マナーやお礼もセットで考えたい。

小泉さんは、研究室で国内のわらべ歌研究のため、取材先にゼミ生を送り込む際に、現地での録音や採譜にあたっての注意点を整理した取材メモを配布されていました。そこには技術的な事だけではなく礼儀作法に関しても書かれていました。今回、特別に許可を頂いたので一部分ですが紹介させて頂きます。

「沖縄音楽採集の手引き」

’74.12.18 東京芸術大学民俗音楽ゼミナール

I 採集にのぞむ態度

音楽のみならず、あらゆる分野でfolkloreの研究が盛んな今日、特にその対象として選ばれる土地の人々は非常な調査疲れをしている。そのため我々の調査隊が土地の人々に迷惑をかけないよう心がけねばならない。

又、「民族音楽学」の対象とされるものは、単に未開の、或いは未発達の段階にある音楽という誤解を受けやすい。それ故、我々は「調査」とか「民族音楽学」という言葉をなるべく避け“学びにきたのであり、当地のすばらしい音楽を研究し、記録に残すためにやってきた”というべきであろう。

Field Work、Field Tripが完全に終るまでーつまり東京を出て、目的地へ行き、仕事を終え、東京に帰るまでー各自の身体には気をつけ(自分にあった医薬品を持って行くこと)責任が果たせるように努めよう。採集後の研究にまで参加すること。

私たちが当地に滞在すると、たとえ2、3日間のことであっても、また調査中でなくとも、どんな人たちにも決して悪い印象を与えないように注意したいものである。

また、我々の立場や身分や目的を故意に隠して、informantの立場やプライバシーを犯すようなことにならないように努めたい。つまり、無理をして、だまし採ってくるような結果にならないように努めよう。

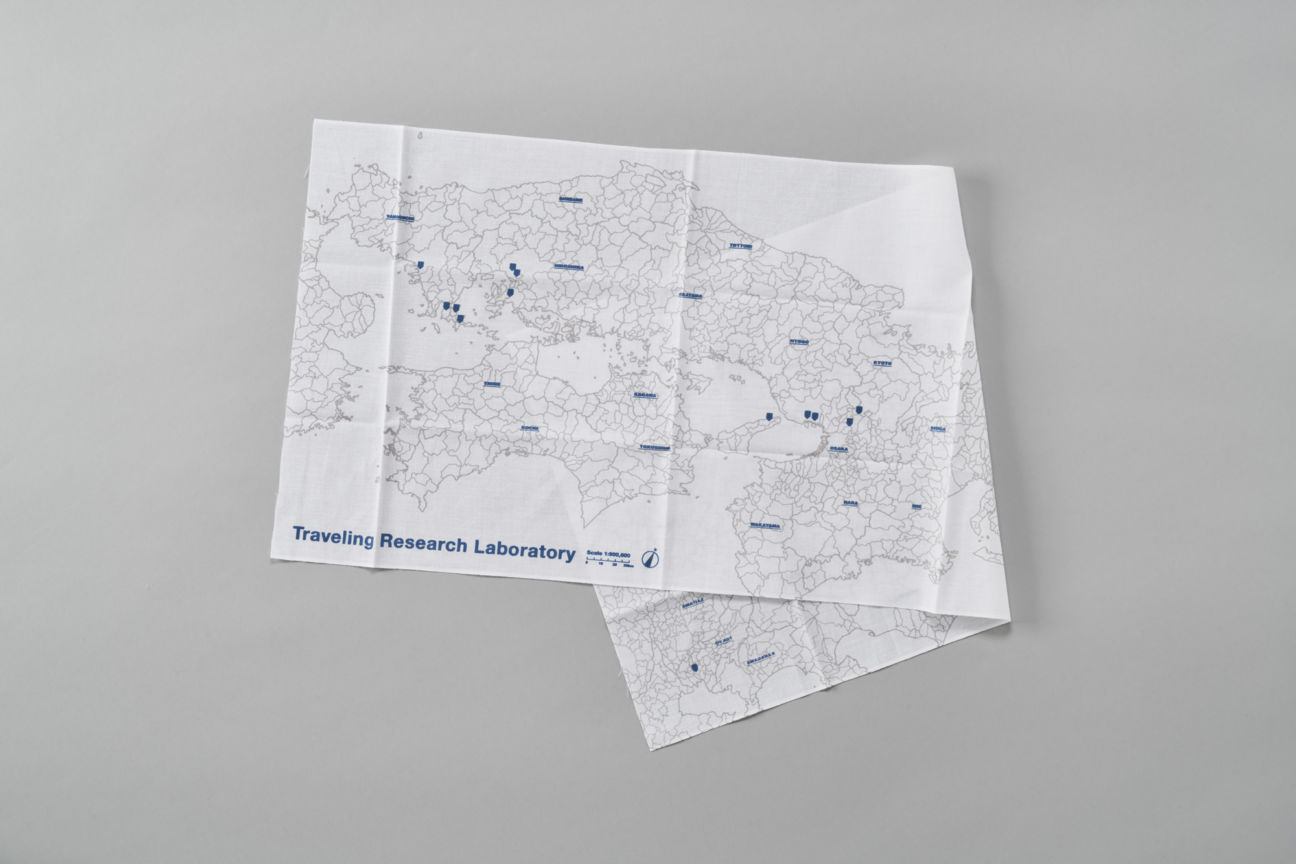

また、取材先の数が膨大で毎回手土産を持っていくと大変ということで、そういうときに「小泉研究室」という文字の入った手ぬぐいをつくって渡していた、と伺いました。

それを聞き、僕らもこのメンバーで「手ぬぐいをつくろう!」となり……すぐにデザイナーの丸ちゃんに伝えました。

だいたい1週間~2週間くらいでデザインして、発注して、早速旅の時にお世話になった方々に配りました。すぐに吸収して、すぐにアウトプットするのが今回の僕らのスタイル(笑)

「お礼」の話に戻りますが、周防大島に行った時、宮本常一さんの民具の収集を手伝ったという人達が、お礼としてもらったものが出てきたんです。金本豊さんという方で、見せたくてしかたない、という具合に大事そうに抱えておられた。手書きの短歌の色紙です。

『田も畑も みかんを植えて あますなく ふるさとの島 青きひといろ 宮本常一』

それにしても「宝物」という感じで抱えてらっしゃいましたねぇ。

他に手伝った人もいらしたのですが、一句一句、違う歌を書かれていたそうです。

色紙も“もの”として残るものですが、『Spectator』という雑誌も紙媒体で残るものですよね。編集長の青野さんのお話では、ライターに報酬は払うものの、取材先には雑誌『Spectator』が送られる。手紙を添えて。青野さんって笑顔が素敵な方で、自分が知りたいと思って、リスペクトの心を持って会いに行かれるので、青野さん自体がお礼の一種のようにも感じました。その人となりも相手に対するプレゼントだなと思いました。

そんなのあたりまえでしょう、と言わんばかりに目をきらっとして「いや、俺最高にリスペクトで行ってるから」と(笑)。みんなメモりましたね。

小説家の原田マハさんは、実際物語のモデルになった人々がいるわけで、画家の方や、戦後すぐに沖縄に駐屯していたアメリカ人の方にも会いに行っているんです。原田さんの場合「あなたをモデルにこういう小説を書きたいです」とお願いはするらしいのですが、小説なのでフィクションだから「モデルの方であっても内容には触れさせない」と話されていました。ただ「そのモデルになる人たちを“おとしめない”といつも決めています」とも話されてました。そしてお礼としては、最終的に「こういう新しい世界があなたの協力で生まれました」と本の形で返す。

インタビューの時も沖縄を舞台にした小説が完成し、トークイベントのために沖縄にいらしていて「今は本ができあがったばかりで、話を聞いた人に渡しに行ってる最中。それもまた旅の途中なんです」と言っていました。

小説の完成が旅の終わりではないということ……?

そう、本をちゃんと返すところまでが重要な旅だということでした。

次に郷土菓子研究家の林さんですが、彼は各地のお菓子を調べながら旅していて、自転車の脇にお団子をつくるための材料と道具をいれて、お世話になった人にお団子をつくってふるまっていたらしいんですね。すると、その材料がどんどんなくなり、現地調達ができるもので何がつくれるかと考えたとき、団子からどらやきに変化していった。

粉もだいたいあるし、豆や砂糖もある。そしたらあんこはつくれるし、皮の部分もつくれるだろう、と。

林さんは旅をしながら『THE PASTRY TIMES』というフリーペーパーを発行しているんですが、アウトプットとして面白い。これにはレシピが一つだけ載っていて、そのレシピを完成させる練習で作られたものが、旅先ですぐにお礼にもなっていたそうです。

林さんは、旅の予算を日数で割って、1日だいたい$5(3ユーロ)でやりくりしていたそうなのですが、途中で泊めてもらった家族にPCなど全部盗まれたりして、旅のお金がつきちゃったことがあったそうです。そこで旅をしながらフリ—ペーパーを発行して、日本に送って、一口2000円で寄付をもらって、40万くらい集めて旅の資金にしていたそうです。

「お礼」というと、当たり前に聞こえますが「お金」で返すという方もいらっしゃいましたね。たとえば、高山明さんは、関わってくれた方のお礼は「まずお金かな」と答えられました。「ある意味では、素人の方から“搾取”して、編集して作品にしているので、労働として取り組んでもらうつもりでやっています。お金で時間や空間という枠組みを買って、終わったらぱっと終わり!というイメージです。やっぱりごまかしながらやってもらうのは悪いので、お金を払うんです」という話を聞きました。

これはお礼であると同時に一種の演出とも考えられるのではないかと思いました。と言うのも、お金が払われることによって相手は強制的にプロ化される。高山さんの作品ではいわゆる役者ではない人達が多く起用されています。最初にリサーチベースでつくられた『Zero Hour』という作品でも、高島平に住んでいるお年寄りの方々に舞台に上がってもらって「このタイミングで呼びこむので、年表を読んで下さい」とお願いしたそうです。そういう場合でも、お金を支払うことによって、フレームをつくることができる。つまり彼らはペイされるという意識があるので、演じはじめるんではないか、と思いました。そこを含めて演出してらっしゃるんではないかな、と思ったんです。

逆に「お金を払わないほうがいいんじゃないか」という意見もありましたね。

関係性によると思うんですが、川瀬さんは、アシスタントやインフォーマント(情報提供者)にお金を払いすぎるとぎくしゃくする、とおっしゃっていました。エチオピアで映像の被写体となった人とは、お金のやりとりを超えた、一種の共犯関係を築いているともおっしゃいました。川瀬さんが映像に収めているラリベロッチやアズマリとよばれる音楽集団は、芸ごとをする、一種の被差別民なんですね。今でもエチオピア北部の地域社会では差別を受けていて、エチオピアの文化省の役人なんかは、当集団を“恥ずべき存在”として隠しておきたいそうです。でも当集団は川瀬さんを使って自分たちをエチオピアの外へアピールし、表現するというメリットがある。

色々だなと思いますね。問われるのは、相手に対する誠意だと思うんです。丸山珈琲の丸山さんは、ビジネスなので表現と呼んでいいかわからないですが、ビジネスである限りは、当然お金を支払わらなきゃいけない。でもそれ以上のことをされていると思った。生産地に実際に行くということもふくめて、生産者の生活を実際に見ているので、一番大事なのは毎年買い続けるということだと。そして少しでも買う量を増やしていくということ。それが一番の「お礼」の意志表示だと仰ったんですね。農作物なので、良い時もあれば悪いときもある。実際には去年より味が落ちているかもしれない。でも買い続ける、買い足す、買い増やすと仰ってましたね。

あと、人間の悩みなんてどこにいっても一緒だと仰っていました。家族のことや、お金のこと。いまmamoruさんが言った「ちゃんと買う」ということに加えて、生産者が生活をするために、現地で奨学金の制度や託児所をつくったりもされています。豆の摘み取りの作業の際におんぶしている赤ちゃんの顔に枝があたってしまうことがあるそうで、それを防ぐために赤ちゃんを預けて農作業できるようにしたり。

それから、丸山さんは、コーヒーを飲んだだけでその可能性の有無がわかるそうなんです。その豆を生産者と一緒に育てていくということもお礼の一つと仰っていました。いろんなお礼のかたちがありますね。

僕は取材対象の方に対しては、自己紹介を兼ねて自分のカタログを持って行ったり、作品づくりに関わってくれた人にはできる限り、参加証明書を発行するようにしています。映画のエンドロールみたいな気分で。作品の種類によってはそれを差し上げる場合もあります。それはお礼の気持ちもありますが、作品をつくる側になったんだと思ってもらいたいんです。そして、その事を誇りに思ってもらえたら一番のお礼になるんじゃないかなという気持ちがあります。

《アウトプットと表現》

さて、「リサーチと収集」「お礼と作法」ときて、最後は「アウトプットと表現」についてお話したいと思います。

まず高橋さん、「私の場合はリサーチ自体が目的です。表現ではないです」と仰っていました。確かに、何が“表現”と呼べるのかという問題はありますが、リサーチし、収集された物たちは、それぞれの感覚で編集されて、人の目に触れていると思うんです。だからここでは、アウトプットするための編集の意識を中心に考えたいと思います。

そういえば、下道さんが写真を発表するひとつのきっかけが、雑誌『Spectator』の「WANTED/君の記事を求む!」というページで読者から記事を募集していて、そこに持ち込んだことだったとか。

そう、雑誌に記事を載せて沢山の人に見て欲しいなぁと思っていたので。2003年にその記事を発見して、直接電話して、編集長の青野さんに会いに行ったんですね。「こういうのを最近見つけたんで、面白いから記事にしたい」と。すると「うん。連載にしてみよう」と。この雑誌は、自分の手で新しい世界を見つけてきて人に表現させる、ページというか余白を持っている。2年間で4回だけでしたが、初めて記事を書いてお金をもらいました。すごくうれしかったですね。

僕はここで学校とは違う多くの事を学ばせてもらいました。少し違うかもしれませんが、若い作家の学ぶ場所として、宮本さんが作られた旅の月刊誌『あるくみるきく』(日本観光文化研究所、1967-88)は、記事もプロのライターさんに依頼するのではなく、若い研究者や学生が旅の成果を発表できる場所だった。記事を書くとギャラもあったそうです。インプットとアウトプットのプラットホームとしての雑誌っていいよね。

表現というと、川瀬さんから出た、非常に印象的な言葉があった。それが「記録と表現の動的均衡」。

簡単に言うと「記録と表現とのバランス」かな。川瀬さんは映像人類学者なので、文化を記録することは最も重要な仕事だと思います。例えば、ある集落で人々が歌っているとき、その歌は消えていくから、記録しておく。これは映像人類学というフィールドの大前提。ただ、当分野での従来の記録方法は、まず三脚を立ててカメラが動かないよう固定する。そして、撮影者/調査者の存在を消去して、対象を淡々と観察し、記録するというスタイルでした。それによってフラットで、「客観的な」記録が可能になると、信じられていたんです。でもやっぱり、そこにカメラがあるし、自分は対象の社会に介入してる。川瀬さんは、映像から消し去ることができない己の存在を逆手にとって、対象の世界に自らがぐっと入り込んだ文化の表象方法を探求してきたと仰っていましたね。

民族学の前世代の人たちは「透明人間」という言葉を信じていたと。でもそんなわけはなくて、そこにあなたはいる……。

「記録と表現の動的均衡」ってやっぱり面白い言葉だなぁ。カメラや文字や記録媒体を持つ作家は、いつもぶつかる壁かもしれない。青野さんが『Spectator』で実践しているニュージャーナリズムというのがあって、1960年代にアメリカで始まった新しいジャーナリズムのスタイルなのですが、これはベトナム戦争の時、ジャーナリズムの客観的な手法に行き詰まりを感じた人たちが、客観性を捨て主体的に書き始めたスタイルなんです。

そういえば、宮本常一さんの『忘れられた日本人』(未來社、1960/岩波文庫、1984)という素晴らしい本も1960年発行です。宮本さんは民俗学者なので、高度経済成長期にどんどん捨てられていく「過去から繋がる人々の生活」を目の前にして、残さなきゃという気持ちで動いていたのだと想像します。ただ、宮本さんの面白いところは、記録された言葉がものすごく美しいんです。読む人の想像力を飛躍させるところに、記録を超えたなにかがある。 もしかすると、このあたりは、同じ問題と表現に触れていて潮流の一部かもしれない。

宮本常一は民俗学の中では柳田國男と比較されて、異端児みたいにみなされることもありますが……。

「あそこに書かれたのは事実じゃない」と言われることもありますが、それは記録と表現のバランス感だと思う。どこまで自分が記録し、どこまで表現に挑戦するか。

川瀬さんの態度でいうと、コミュニティに介入していったときの自分の存在を、「おい、川瀬」みたいに字幕として確信犯的に残している。実際に、そこにも文化のあり方が映像化されているし、映像を見た人達の反応さえもその文化がもたらすものだ、という意識が感じられました。

ロックミュージシャンのコール&レスポンスじゃないですが、そのやりとりの中で表現したい……。

「僕が愛してる文化はそこにある」と仰っていました。そこでしか表象し得ないものに愛を感じておられる、僕は表現者の態度としてものすごく共鳴するものを感じました。

映像に対する視聴者の様々な反応を、撮影/調査対象のさらなる理解に役立てて、世界を読み解いていくことを重視していると言ってましたね。

あと、研究者の論文というのに触れる機会は一般的に言って少ない気がします。小泉文夫さんは、修士論文として『日本伝統音楽の研究』(音楽之友社 1958)という素晴らしい論文を書かれていますし、それ以降も論文は発表されているのですが、同時に一般向けに書かれた書籍やレコードなどを積極的に出版されていました。*

ナイル川流域でのフィールドワークをもとにしてつくられた『ナイルの歌』(ビクター、1964)という“本とレコードの間のようなもの”を見せて頂いたのですが。これが、めちゃくちゃかっこいい。そして百科事典の様な本格的な装丁を見た瞬間に何かが分かった気がしました。カタログの様な本格的な冊子があって、歌の解説やフィールドワークの様子を伝えている。6枚のLPはオープンリールのテープレコーダーで採音してきた音源が元になっている。

フィールドノートや写真が入っていたりして、たくさんの人に届けることの意識を強く感じました。もちろん論文も人に届くものだと思いますが、もう少し投げ方が違う。

記録と表現でいくと、レコードにして誰かがその歌を聞くという可能性を残したことで、はじめて記録としても意味を持ったんじゃないかと思ったんです。

小泉さんは自分が社会から得たものを、もう一度社会に返そうとした人ですよね。

論文としてガラスケースに留めるというよりは、連綿と続いている文化を生きた状態で残す。たとえばレコードにすると、僕らの想像を越えたオーディエンスが生まれる。そこに可能性を見いだしていたんじゃないかなと思いました。

記録と表現のバランスでいうと、より表現寄りなのは小説家かもしれません。原田マハさんは小説家で広く一般大衆に向けて表現されている方です。そういう点では、学者とか芸術家とも少し違うと思います。そして、取材をして史実を元にした作品もありますが、これはたぶん記録ではないですね。彼女の言葉だと「『こんなことまでやって許される!』というフィクションの世界は、ずるいと思うけど、恵まれていると思う。研究者の論文では、ウソは絶対に許されないでしょ。フィクションの神は作者なの。ただ、責任はすべて作者が引き受けないといけない」と話されていたのが印象的でした。

この世界にもう一つ新しい世界を言葉で産み落とし、それが読み継がれていく。お話を聞きながら、すごく幸せなお仕事だなと思いました。

郷土菓子の林さんですが、フリーペーパー『THE PASTRY TIMES』を再編集するかたちで最近本を出版されました。彼は「本とか自分の活動を通して、一人でも多くの方が現地に食べに行ってくれれば一番嬉しい」と言ってるんですよね。mamoruさんが小泉さんのレコードを聞いて、mamoruさんの中に種のようなものが植え付けられたように、誰かのリサーチが、誰かの心や体の中で芽吹いていく……。

「トルコのお菓子を日本でつくっても、日本で食べてもらうんじゃなくて、むしろトルコで食べて欲しい」と言っていたのが印象的でした。

「トルコの暑い、がやがやした雰囲気の中で食べるからおいしいと思う」って。

林さんは郷土菓子を「時代の先を行く宝飾品のようなものではなく、それぞれの土地が培ってきた生きる力の溢れる存在」と書いています。

たとえばフィールドワークをして、アート作品をつくり、どこか違うところに持って行ったときに、どうやって見る人が自分と同じくらいの発見をしてくれるか、ということがあると思うんです。それに対して、彼は明快に「現地に行って食べて欲しい」と。僕も共感しました。

そうねぇ。僕が絵画ではなく写真に転向した最初の理由は、やはり目の前の風景が面白くて、自分がなるべく手を加えず「まなざし」を共有したいと思ったから。ただ、写真として切り取っている時点で、僕の手は加わっている……。川瀬さんの言う「記録と表現」のバランスですね。そのせめぎ合い。さらに、写真では僕がリアルに体験したこととは別の表現になる、そこにフィクションの可能性が出てくる。

フィクションといえば、広島市現代美術館で開催中だったドリス・サルセド展に出品されていた平面作品について。僕はてっきり巨大なインスタレーションとして作られた作品の記録写真だと思っていたんですが、キュレーターの神谷さんが「あれは全部CGなんです。写真でさえない」と仰っていました。実際の作品はあまりに大きすぎて無理に写してみせるよりも、その展示や作品を体験できなかった人々にむけてCGというフィクションを使っている、というお話でした。

今ので思い出したのは、高山さんですよね。高山さんはリサーチをしてオンサイトにあったものをオフサイトに持って来ると言っていたじゃないですか。リサーチから持ち帰って来たものを、もう一度“切断”すると。

「“切断”して、リフレームするのが仕事だ」と。

それでいくと、私たちのアウトプットって、この膨大なインタビューを起こして、ひと文字、ひと文字アウトプットすることなのか? という話になりまして。実際にこの場も一つのアウトプットなんですが……。

そうなんです、実はこれまでのトークは台本に基づいています。テーマを決めてアドリブで話すのではなく、旅で得たものをそれぞれ書き起し咀嚼して、再構築し組み立てなおしてみよう、と。自分たちの表現として、今回旅をしたことをどうまとめるかを考えたら、こういうかたちになったんです。

このトークが始まるぎりぎり前まで台本を編集していましたし、いまこの状態もまさに編集中。

『Spectator』の青野さんがすごく面白いことを言ってました。「ただの事実を並べたログだけでは表現にはならない」と。ログって言うのは時系列の履歴だったり記録のことです。本当にその通りで、このトークイベントもログと編集作業とを両方見せようとしています。

つまり、これは“ライブ研究開発”なんです。

さてさて、ここからは、一緒に旅をしたメンバーがそれぞれ何を受けとったのかを聞いて、まとめにしたいなと思います……。

(暗転)

〈加藤、立ち上がり舞台へ、スポット照明があたり話し始める〉

ありがとうございます。

トーク中あまりしゃべりませんでしたが、いつものように記録係という感じで、半分内側、半分外側にいる感覚でした。こういう感じ、嫌いじゃないです。

今回の旅で印象に残ったのは、広島市現代美術館の神谷さんのお話で、「アーカイブとは捨てない作業で、キュレーターはそこからフォーカスし、セレクトするひと」「記録はある一面しか残せない。完全なアーカイブというものはないからこそ、忘却していく中でなんとか留め、まとめようとする」という言葉でした。

もちろん、すべてをアーカイブすることは出来ないのはわかっていたことだけど、神谷さんの話を聞いて、改めてアーカイブをし、自分自身の視点からまとめていくことが大事なのだと実感しました。

〈加藤、舞台袖へ〉

〈山崎立ち上がり、舞台へ〉

まだまとまっていないのですが……。私の作品や表現の根本には、“記録と記憶”ということがずっと横たわっています。ある時期までは、その人が記憶していることが事実と異なっても真実では有り得る、というところを重視し、自分自身も主に“記憶”にフォーカスして作品をつくってきました。でも、あるときから記憶の曖昧さとか、節操のなさを感じるようになりました。

旅の後、民博の川瀬慈さんから教えて頂いた『消えた画クメール・ルージュの真実』(2013)と『おばあちゃんが伝えたかったこと~カンボジア・トゥノル・ロ村の物語』(2011)を見る機会があり、この2本に『アクト・オブ・キリング』(2012)も加えて、記録・事実・記憶・フィクション・表現とは一体何か、映像業界のどの分野で上映するのか、ということも含めてダイナミックな状況があることを知りました。3本の映画を見た後、旅で出会った方々の様々な表現形態にいくつかの共通点を見出しながら、次にどうやって表現しようかと思い続けています。

その「次」へのヒントとして心に残るのは、『Spectator』の青野さんです。青野さんの取り上げるテーマは禅や身体など、必ずしも現代的ではないかもしれませんが、それらのテーマは何年も青野さんが携えてきたもので、その都度、現在と結びあわされる、ということなんだと思います。というか、現在の青野さんのインスピレーションが、過去や事実に光を当て直し別の側面を見せてくれる。普遍的な核心にあるからそういうことが何度でも起こり得るんだなと思いました。

もう一つ、旅ラボのリサーチが始まった直後から、自分の創作活動を続けつつ、美術家やダンサー、パフォーミングアーツのクリエイターのためのドラマトゥルクになれないかな、という気持ちが強くなりました。リサーチャーや相談者になって、深めたり、調べたり、穴を見つけたり、伴走者みたいな仕事ができたら面白いんじゃないかな、と。秘密の箱を開けて、それを自分と結びつけていく喜びを旅ラボを通して実感したからだと思います。

〈山崎、舞台袖へ〉

〈ジョイス立ち上がり、舞台へ〉

私は雑誌の編集のアルバイトをしていて、取材先を調べて、質問を考えることも仕事の一つなんです。私の考えた質問は新聞記事っぽいと言われたことがあって、自分が相手に興味を持ってる姿を見せないと、本音を教えてくれないよと言われた事があったんです。それで旅の後半に出会った川瀬さんの言葉、「リサーチとは人を愛することだ」と、青野さんの「会いに行く人は好きな人」という言葉を聞いたときに、「それだ」とひらめきました。

今回の旅で出会った方々の話を通して、人に対する愛が足りないというか、うまく愛や敬意が表現できていないなと思いました。

私は言語の壁もあって、インタビューの内容がわからないところもあって、もっとちゃんと理解できたらもっとインプットできたのになとも思いました……。普段はこのようなメンバーに接する機会が少なくて、こうして一緒に旅に出て、一緒に考える時間を頂いて、すごく新鮮な経験でした。最後になりますがこの2ヶ月、そして特に旅が終わってから今日までの最後の9日間、車中の会話もふくめて、頭も心もいっぱいの日々を過ごしました。ありがとうございました。

〈ジョイス、舞台袖へ〉

〈mamoru、下道、丸山が立ち上がり、舞台へ〉

じゃ、もう編集後記ですかね。

僕が印象に残っている話は沢山あるのですが、その中でも特に印象的な話として、広島市現美の神谷さんが昔参加し、消滅した企画展の話を。

これはアメリカのニューミュージアムを始めとした複数館で開催を計画し、世界自然遺産を守るために実際に世界自然遺産に作家を送って、作品をつくってもらうという壮大なプロジェクト。オラファー・エリアソンがエチオピアに行き、マーク・マンダースがベトナム、その他にもキム・スージャ、タシタ・ディーン……という豪華なラインナップです。まず、作家たちが世界遺産に下見に行ってきた。でも、帰ってきた彼らの何人もが口を揃えて言ったのは、「欧米人が珍しい場所に行って、作品をつくり、さらに地元の人たちのためではなく、なぜアメリカで展示をしなければならないのか?」という矛盾。

さらに、ヘリテージサイトは“人が行かないから美しい”。困ったことに人が行き出すと壊れてしまう。でも、それらがワールドへリテージであり続けるためにはメンテナンスにお金が必要だったりする、そのための助成にこのプロジェクトははじまった……。

素晴らしい場所に素晴らしい人がいけば、素晴らしい作品ができるというアイデア、西側中心の思考でアーティストを送り込んだのだけれど、予算、運営をはじめ様々な矛盾が明らかになり、途中で止めることになったという話。

やはり、民族学/民俗学やフィールドワークというのは、基本的にコロニアリズムやナショナリズムとともに発達してきた。民族学者が調査で見つけたものは異文化を支配することに役立つ。実際宮本さんも戦中に満州に調査に行こうとしていた。結局行かなかったけど。個人的な情熱を利用されたり、何かが壊れてしまったり、大きな別の力と連動しやすい。でもただただ怯えて批判ばかりしてても仕方がない。何か矛盾を感じた時に、無視したり拒否するのではなく、どのようにユーモアを持って軽やかに対処できるか。これからも色々な表現活動をされている人に会いながら、自分なりのバランスを身につけ制作して行きたいなぁ、と思います。

僕は最初にも言いましたが、グループワークの可能性とか、どうやってチームが出来ていくのかに関心があった。また、全体のまとめ役でもあったのでメンバーの様子をずっと観察していました。主なインタビューはだいたい下道くん、時々僕やあみちゃん(山崎)が主導してやっていた感じでした。大阪でカレー屋さんにインタビューした時は、僕とノロとジョイスの3人で行ったのですが、僕が黙っていても2人が半身乗り出して質問してくれた。車中の会話も徐々に盛り上がってきて、そういう変化が見られたのは面白かった。

もう一つ印象的な場面を紹介すると、レンタカーを返却する前に「この車ってこの後どうなるんだろう?」って車中で盛り上がったんです。それで、返却の際にノロが「乗り捨てたレンタカーって誰かが返しに行くんですか?」って粘り強くお店の人に質問をしたんです。そうすると実は全国に業者がいて彼らが高速を使わずに元の店舗に返却して、その分を儲けにしている、という話を引き出すことができた。「ヘー」とみんな思ったわけなんですが、そこへ下道くんが「返却する車に同乗したりとかって出来るんですか?」という追い込みをかけて「それは別の観光系の免許が必要なんで無理ですね」という答えが返ってきて、本当におかしくてみんなで笑ったけど、僕は同時に感慨深いものを感じたんです。というのも、今回「フィールドワークと表現」というテーマを掲げ、リサーチ手法やそのアーカイヴの「研究・開発」という使命も帯びていた。もちろんそこが本筋なんだけども、僕たちはあえて「旅」という手段を選んだ。明確な目的地に向かう効率優先の「移動」ではなくて、旅先でたまたま出会った人から得る言葉だったり、知らずに訪れたどこかで巡り合う風景のような、そういう発見も「目的」に含めたかった。僕自身はひょっとしたら、むしろその「何か」というのを一番期待してたかもしれないなって思っています。ちなみに、ノロがレンタカー屋さんで質問を開始する瞬間に僕はレコーダーをまわしたし、あみちゃん(山崎)もレコーダーをまわしていた。たぶん質問の内容もその答えもかなりどうでもいい事なんだとは思いつつ、何かが録れる気がしたんですね。こういう事を繰り返しながらそれぞれに何かを得て、チームとしてもパフォーマンスが上がっていくんだな、という事を感じた。それが今日のトークの「リハーサル」になっていたはずなのですが、みなさん今日の「本番」はどうでしたか?

このトークは今日のライブだけではなく、この後さらに紙媒体にしてたくさんの人が読めるもう一つの表現に持って行きたい、と思っていて。

このプロジェクトはここが終わりではないですよね。丸ちゃん。

そうなんですよね、トークの終わりがプロジェクトの最終地点ではないんですよ。デザイン担当の僕にとってはここからが正念場です。

先ほど、このトークも「ライブ研究開発」という位置づけがされましたが、そもそもリサーチも編集も、もちろんデザインという行為も、それ自体はライブで公開するようなものではないと思うんです。つまり“最後につくられるものしか出さない”。しかし、「旅」という、それ自体に余白がある時間をチームで過ごし、リサーチも編集も同時に行ない、デザイナーとして現場にも関わりながら、ライブ的にものをつくっていくというのはすごく楽しかったです。冒頭の挨拶のところで森さんが、「既存の方法論ではなくて新しい方法論を探し表現していくこと」と仰っていましたが、旅する行為自体が研究開発となっているこのプロジェクトを進めていくことで、普段なかなかできない経験ができて、様々な発見がありました。そこから得たものを僕たちなりのアウトプットに転換させて、この場に居ない皆さんとも共有できればと思います。

最後に、このプロジェクトに関わって頂いた沢山の方々に、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。インタビューを受けてくださったみなさん、旅先でお世話になったみなさん、台風が迫り来る中でトークイベントに来てくださったみなさん、TARLスタッフのみなさん、裏方を買って出てくださったみなさん、そしてこの文章を読んでいただいたみなさん、本当にありがとうございました。色々とご意見があるかとは思いますが、これで私達の「旅するリサーチ・ラボラトリー -フィールドワークと表現-」を終ります。

(会場暗転)